【レガシーデッキ解説】『サイドから作る』青黒マーフォーク

2013年7月11日 戦略記事・読み物 コメント (4)

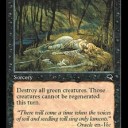

●《懐古/Dwell on the Past》

「なんでまた最近マーフォーク使ってるの?」

使いたいからです(直球)

というわけで、久々にマーフォークの構築記事を書こうと思います。最近使ってるのは本当に「ただ使いたいから」以上の理由は特にありません。まあ、また最近ちょっと青いデッキだらけになってきているという後付けの理由も無くはないですが・・・。

自分がレガシー始めた理由がそもそもスタンで好きだったマーフォークをまた使いたいという単純なものでした。今回は、好きなデッキを調整して頑張って勝ちたいという素直な気持ちに立ち返ってデッキ解説記事をお送りしようと思います。あとたまには長文書かないとブログのアイデンティティーが失われるし。

●まずサイドより始めよ

とりあえず《非業の死/Perish(TMP)》打ちたい。そこがスタートでした。

《死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman(RTR)》《突然の衰微/Abrupt Decay(RTR)》により、緑という色の価値が一気に上昇。結果的に環境で《タルモゴイフ/Tarmogoyf(FUT)》を見かける機会も一時よりまた多くなりました。

また、RUGが環境の王者として君臨しているという事実もあり、何らかの全体除去の働きをするカードが取れないデッキは使いたくありませんでした。

ならいつも通り奇跡コンで《終末/Terminus(AVR)》打ってればいいんじゃないの?

確かにそれでも良さそうですが、RTR後数を増やしたBUG系デッキが厳しいということ、そして常に意識する必要があるスニークショーがどうしても苦手であることから、最近は少し青白奇跡系に不満がありました(※Omni-Tell相手ならば有利だと思いますが、スニーク型だと不利だと思います)。

また、エルフというデッキの強さも悩みの種でした。単に捌くだけではすぐに復帰してしまうこのデッキ相手には、封殺しつつも素早くゲームを決める力を持ったデッキでなければ勝てないと感じます。

そんなわけで、「《非業の死/Perish(TMP)》の打てるクロックパーミッション」という選択肢として青黒マーフォークが魅力的に思えてきました。当初はエルフを強く意識して《仕組まれた疫病/Engineered Plague(ULG)》を採用する予定だったのですが、他にゴブリンぐらいにしか効かず無駄スロットになりそうなので、RUGやBUGといった「まともな」デッキ相手にもサイドカードとして機能するペリッシュに落ち着くことになりました。

しかしペリッシュだけではエルフに勝てないのは過去に学んだ事実。また、マーフォークを使っていてどうしてもANTに勝てないことが何度かあったので、その点についても克服したいと考えました。

その結果、新たにサイドに取ったのが《虚空の杯/Chalice of the Void(MRD)》です。

マーフォークはコンボに強そうに見えて実は頻繁に脳筋ハンドをキープしていたり、せいぜいマナ要求カウンターを握っている程度ということがよくあります。また、ピアスを構えるためのマナを残すと削り切るのが1ターン遅れてしまう・・・というジレンマを抱えることも多いデッキです。兎にも角にもデッキ内に占める生物スペースが多すぎることが原因なのですが、それは性質上仕方のないこと。

というわけで1:1交換以下しか取れないカウンターではなく、1枚で後続をシャットアウトして自分は自由に動ける対策カードとしてチャリスを選択することにしました。エルフにはペリッシュと合わせてサイドイン可能であり、それ以外にも様々なコンボデッキやRUGのような極端に1マナに依存しているデッキにも刺さります。だいたいX=0で置きますが。

特に新しいアイディアではなく既存の発想ではありますが、環境的にチャリスが強そうなので今こそ選ぶ意味があると考えました。

●「弱い」デッキからの脱却

マーフォークと言えばバイアル設置からデイズとWillを構えて、相手が態勢を立て直す前にロードの群れで押しつぶす。またはスティルで蓋をして悠々と魚をバイアルから生み出す。そんなイメージを今でも持っている方は多いと思います。

でも実際はバイアルとカウンターはあるけど生物はスカスカだったり、脳筋ハンドだけど普通にマナを払って展開するしかなくて意外と遅かったり、「スティルは貼られたら無視してすぐに行動する」というプレイがもう皆にバレていたりと、そんなに理想通りには行きません。

以前僕が翻訳したマーフォークの記事にも同様の記述がありましたね。

都合のいい時に欲しいカードを引いてこれたら苦労しないわけです。なので、土地を切り詰めて無色土地をフル投入してピンポイントなカウンターを積んで(ドロー操作はできないけれど)回れば勝ち!という構成は相変わらず好きではありません。もちろんアーキタイプによってはそういう構築も有りというか推奨されるべきですが、せっかく青いカードを使えるデッキでやる必要はないと思います。

投入すべきカードは目的に沿って決めるべきです。

コンボと緑系のデッキ全般に勝ちたいという大雑把な目的があり、そしてアーキタイプ自体に「『コンボに対して直接的に強い青いデッキ』に対して強い」という特性があるのですから、それに合う、もしくはその方向性の弱点を補うカードを選択するべきです。

《呪い捕らえ/Cursecatcher(SHM)》、《銀エラの達人/Silvergill Adept(LRW)》、2マナロード2種。《霊気の薬瓶/AEther Vial(DST)》、Will。これらのカードは魚を組む理由でもあり、また目的に合ったカードでもあります。

《目くらまし/Daze(NEM)》、《行き詰まり/Standstill(ODY)》は状況依存的なカードであり場合によっては抜かれます。しかし、今回はコンボに強い構成にするという意図があるため、これらのカードもキープします。

では《メロウの騎兵/Merrow Reejerey(LRW)》はどうでしょうか。

確かに便利な誘発型能力を持つロードです。しかし、この能力のおかげで勝つということはあまり多くありません。何より、最高マナ域の生物であるにも関わらず後続のクリーチャーを引いていることが前提の能力のため、不利な時に引くと死ぬほど弱いカードの1つです。緑系のデッキ相手には能力が貢献することもありますが、全体的な勝率に及ぼす影響はあまり高くないと思います。

逆に《ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique(MOR)》は強力です。ロードを引かなくてもタルモを乗り越えて殴り、しばしば不要なデイズやバイアルをドローに変換し、コンボ系相手にはメインから対策として機能します。何より、瞬速のおかげでバイアルを3にしなくても構えられるのがうれしい。

さらにもう1体、「強いデッキにする」ためには欠かせないクリーチャーがいます。

それは《珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander(ROE)》です。

かつては「魚の近代兵器」と持て囃されていたこのカードも《真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident(M13)》と入れ替えで抜かれてしまったことが多いようです。

しかし、マーフォークの弱点である「一度マナが余ると使い道がない」「島がない相手にはただの地上生物の群れ」という2大弱点を克服してくれ、単体で4点飛行クロックになるこの生物は、デッキ自体のパワーを底上げするために欠かせないクリーチャーだったのです。

これに気付かずしばらくデッキから抜いてしまっていたせいで、やけにデッキパワーが貧弱になっていたことに最近ようやく気付きました。

さて、珊瑚兜を再投入するとなれば青マナの拘束はさらに厳しくなります。《不毛の大地/Wasteland(TMP)》が不要というのは以前の記事や翻訳記事でも言及されていたことですが、それに加えてバイアルを引かなくても安定してプレイできるように土地も多めにする必要があります。「バイアルを引かないと回らない魚」は「マナクリーチャーを引かないと回らない緑のデッキ」と本質的に同じです。そんなデッキ使わないですよね。

土地を普通に伸ばすことができ、タッチ黒のためフェッチが入り、そして青くて殴るデッキ。

ここまでくれば、もう《精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor(WWK)》を入れない理由は何もありません。これでデッキ完成です。

ご覧の通り、できるだけ相手の動きやアーキタイプに依存したピンポイントなカードを使わないよう意識して構築しました。

さらにヴェンデリオン→ジェイスという青いデッキの黄金ラインが組み込まれ、またバイアルor変わり谷+スティルという魚特有のコンボも仕込まれているため、一定のデッキパワーが保障されています。

代償として「超ドブン」は失われていますが、少なくともある程度のラウンド数を戦うならばこちらの方が良いと思います。

どうしても置き物で詰むという弱点は(一応ジェイスがいますが)青黒では根本的に解決はできないため、サイドにはバウンスを取ってあります。また、石鍛冶相手は結局十手ゲーをされるかどうかが全てなのでサイドにはいつも通りきちんと十手を。もちろん各種ビートダウンやエルフ相手にもサイドインできます。

●《第二の日の出/Second Sunrise》

サイドから逆算して組み上げていった今回のマーフォーク、いかがだったでしょうか。

個人的にはとても満足のいく出来なので、またしばらくこのデッキで遊びたいと思っています。個人的なマーフォーク第二シーズンです。

もし気になったらぜひ試してみてくださいね。

そうそう、週末はM14プレリです。

今回また新しい強力な2マナマーフォークが追加されたみたいですね。果たしてレガシーでの出番は・・・あるのかな?

それでは、また次の記事でお会いしましょう。

「なんでまた最近マーフォーク使ってるの?」

使いたいからです(直球)

というわけで、久々にマーフォークの構築記事を書こうと思います。最近使ってるのは本当に「ただ使いたいから」以上の理由は特にありません。まあ、また最近ちょっと青いデッキだらけになってきているという後付けの理由も無くはないですが・・・。

自分がレガシー始めた理由がそもそもスタンで好きだったマーフォークをまた使いたいという単純なものでした。今回は、好きなデッキを調整して頑張って勝ちたいという素直な気持ちに立ち返ってデッキ解説記事をお送りしようと思います。あとたまには長文書かないとブログのアイデンティティーが失われるし。

●まずサイドより始めよ

とりあえず《非業の死/Perish(TMP)》打ちたい。そこがスタートでした。

《死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman(RTR)》《突然の衰微/Abrupt Decay(RTR)》により、緑という色の価値が一気に上昇。結果的に環境で《タルモゴイフ/Tarmogoyf(FUT)》を見かける機会も一時よりまた多くなりました。

また、RUGが環境の王者として君臨しているという事実もあり、何らかの全体除去の働きをするカードが取れないデッキは使いたくありませんでした。

ならいつも通り奇跡コンで《終末/Terminus(AVR)》打ってればいいんじゃないの?

確かにそれでも良さそうですが、RTR後数を増やしたBUG系デッキが厳しいということ、そして常に意識する必要があるスニークショーがどうしても苦手であることから、最近は少し青白奇跡系に不満がありました(※Omni-Tell相手ならば有利だと思いますが、スニーク型だと不利だと思います)。

また、エルフというデッキの強さも悩みの種でした。単に捌くだけではすぐに復帰してしまうこのデッキ相手には、封殺しつつも素早くゲームを決める力を持ったデッキでなければ勝てないと感じます。

そんなわけで、「《非業の死/Perish(TMP)》の打てるクロックパーミッション」という選択肢として青黒マーフォークが魅力的に思えてきました。当初はエルフを強く意識して《仕組まれた疫病/Engineered Plague(ULG)》を採用する予定だったのですが、他にゴブリンぐらいにしか効かず無駄スロットになりそうなので、RUGやBUGといった「まともな」デッキ相手にもサイドカードとして機能するペリッシュに落ち着くことになりました。

しかしペリッシュだけではエルフに勝てないのは過去に学んだ事実。また、マーフォークを使っていてどうしてもANTに勝てないことが何度かあったので、その点についても克服したいと考えました。

その結果、新たにサイドに取ったのが《虚空の杯/Chalice of the Void(MRD)》です。

マーフォークはコンボに強そうに見えて実は頻繁に脳筋ハンドをキープしていたり、せいぜいマナ要求カウンターを握っている程度ということがよくあります。また、ピアスを構えるためのマナを残すと削り切るのが1ターン遅れてしまう・・・というジレンマを抱えることも多いデッキです。兎にも角にもデッキ内に占める生物スペースが多すぎることが原因なのですが、それは性質上仕方のないこと。

というわけで1:1交換以下しか取れないカウンターではなく、1枚で後続をシャットアウトして自分は自由に動ける対策カードとしてチャリスを選択することにしました。エルフにはペリッシュと合わせてサイドイン可能であり、それ以外にも様々なコンボデッキやRUGのような極端に1マナに依存しているデッキにも刺さります。だいたいX=0で置きますが。

特に新しいアイディアではなく既存の発想ではありますが、環境的にチャリスが強そうなので今こそ選ぶ意味があると考えました。

●「弱い」デッキからの脱却

マーフォークと言えばバイアル設置からデイズとWillを構えて、相手が態勢を立て直す前にロードの群れで押しつぶす。またはスティルで蓋をして悠々と魚をバイアルから生み出す。そんなイメージを今でも持っている方は多いと思います。

でも実際はバイアルとカウンターはあるけど生物はスカスカだったり、脳筋ハンドだけど普通にマナを払って展開するしかなくて意外と遅かったり、「スティルは貼られたら無視してすぐに行動する」というプレイがもう皆にバレていたりと、そんなに理想通りには行きません。

以前僕が翻訳したマーフォークの記事にも同様の記述がありましたね。

人魚の誘惑(前半)

http://police.diarynote.jp/201208230046456472/

人魚の誘惑(後半)

http://police.diarynote.jp/201208232053334651/

都合のいい時に欲しいカードを引いてこれたら苦労しないわけです。なので、土地を切り詰めて無色土地をフル投入してピンポイントなカウンターを積んで(ドロー操作はできないけれど)回れば勝ち!という構成は相変わらず好きではありません。もちろんアーキタイプによってはそういう構築も有りというか推奨されるべきですが、せっかく青いカードを使えるデッキでやる必要はないと思います。

投入すべきカードは目的に沿って決めるべきです。

コンボと緑系のデッキ全般に勝ちたいという大雑把な目的があり、そしてアーキタイプ自体に「『コンボに対して直接的に強い青いデッキ』に対して強い」という特性があるのですから、それに合う、もしくはその方向性の弱点を補うカードを選択するべきです。

《呪い捕らえ/Cursecatcher(SHM)》、《銀エラの達人/Silvergill Adept(LRW)》、2マナロード2種。《霊気の薬瓶/AEther Vial(DST)》、Will。これらのカードは魚を組む理由でもあり、また目的に合ったカードでもあります。

《目くらまし/Daze(NEM)》、《行き詰まり/Standstill(ODY)》は状況依存的なカードであり場合によっては抜かれます。しかし、今回はコンボに強い構成にするという意図があるため、これらのカードもキープします。

では《メロウの騎兵/Merrow Reejerey(LRW)》はどうでしょうか。

確かに便利な誘発型能力を持つロードです。しかし、この能力のおかげで勝つということはあまり多くありません。何より、最高マナ域の生物であるにも関わらず後続のクリーチャーを引いていることが前提の能力のため、不利な時に引くと死ぬほど弱いカードの1つです。緑系のデッキ相手には能力が貢献することもありますが、全体的な勝率に及ぼす影響はあまり高くないと思います。

逆に《ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique(MOR)》は強力です。ロードを引かなくてもタルモを乗り越えて殴り、しばしば不要なデイズやバイアルをドローに変換し、コンボ系相手にはメインから対策として機能します。何より、瞬速のおかげでバイアルを3にしなくても構えられるのがうれしい。

さらにもう1体、「強いデッキにする」ためには欠かせないクリーチャーがいます。

それは《珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander(ROE)》です。

かつては「魚の近代兵器」と持て囃されていたこのカードも《真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident(M13)》と入れ替えで抜かれてしまったことが多いようです。

しかし、マーフォークの弱点である「一度マナが余ると使い道がない」「島がない相手にはただの地上生物の群れ」という2大弱点を克服してくれ、単体で4点飛行クロックになるこの生物は、デッキ自体のパワーを底上げするために欠かせないクリーチャーだったのです。

これに気付かずしばらくデッキから抜いてしまっていたせいで、やけにデッキパワーが貧弱になっていたことに最近ようやく気付きました。

さて、珊瑚兜を再投入するとなれば青マナの拘束はさらに厳しくなります。《不毛の大地/Wasteland(TMP)》が不要というのは以前の記事や翻訳記事でも言及されていたことですが、それに加えてバイアルを引かなくても安定してプレイできるように土地も多めにする必要があります。「バイアルを引かないと回らない魚」は「マナクリーチャーを引かないと回らない緑のデッキ」と本質的に同じです。そんなデッキ使わないですよね。

土地を普通に伸ばすことができ、タッチ黒のためフェッチが入り、そして青くて殴るデッキ。

ここまでくれば、もう《精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor(WWK)》を入れない理由は何もありません。これでデッキ完成です。

クリーチャー21

4《呪い捕らえ/Cursecatcher(SHM)》

4《銀エラの達人/Silvergill Adept(LRW)》

4《真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident(M13)》

4《アトランティスの王/Lord of Atlantis(TSB)》

3《珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander(ROE)》

2《ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique(MOR)》

スペル17

4《霊気の薬瓶/AEther Vial(DST)》

4《行き詰まり/Standstill(ODY)》

4《Force of Will(ALL)》

3《目くらまし/Daze(NEM)》

2《精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor(WWK)》

土地22

4《変わり谷/Mutavault(MOR)》

3《Underground Sea(REV)》

3《溢れかえる岸辺/Flooded Strand(ONS)》

3《霧深い雨林/Misty Rainforest(ZEN)》

3《沸騰する小湖/Scalding Tarn(ZEN)》

6《島/Island(ZEN)》

Sideboard

1《トーモッドの墓所/Tormod’s Crypt(CHR)》

2《大祖始の遺産/Relic of Progenitus(ALA)》

1《水没/Submerge(NEM)》

2《残響する真実/Echoing Truth(DST)》

3《非業の死/Perish(TMP)》

3《虚空の杯/Chalice of the Void(MRD)》

1《ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique(MOR)》

2《梅澤の十手/Umezawa’s Jitte(BOK)》

ご覧の通り、できるだけ相手の動きやアーキタイプに依存したピンポイントなカードを使わないよう意識して構築しました。

さらにヴェンデリオン→ジェイスという青いデッキの黄金ラインが組み込まれ、またバイアルor変わり谷+スティルという魚特有のコンボも仕込まれているため、一定のデッキパワーが保障されています。

代償として「超ドブン」は失われていますが、少なくともある程度のラウンド数を戦うならばこちらの方が良いと思います。

どうしても置き物で詰むという弱点は(一応ジェイスがいますが)青黒では根本的に解決はできないため、サイドにはバウンスを取ってあります。また、石鍛冶相手は結局十手ゲーをされるかどうかが全てなのでサイドにはいつも通りきちんと十手を。もちろん各種ビートダウンやエルフ相手にもサイドインできます。

●《第二の日の出/Second Sunrise》

サイドから逆算して組み上げていった今回のマーフォーク、いかがだったでしょうか。

個人的にはとても満足のいく出来なので、またしばらくこのデッキで遊びたいと思っています。個人的なマーフォーク第二シーズンです。

もし気になったらぜひ試してみてくださいね。

そうそう、週末はM14プレリです。

今回また新しい強力な2マナマーフォークが追加されたみたいですね。果たしてレガシーでの出番は・・・あるのかな?

それでは、また次の記事でお会いしましょう。

コメント

実は十手って普通にマーフォークが使っても強いんやで

>次の記事

プレリに参加したら何か書きます